ソニーのデジタルスチルカメラ『RX1R III』DSC-RX1RM3 の特徴や前機種との違い

ソニーから小型軽量ボディに「ZEISS ゾナーT* 35mm F2レンズ」と

有効約6100万画素のフルサイズイメージセンサーを搭載した

レンズ一体型コンパクトカメラ『RX1R III』DSC-RX1RM3 が発売となっています。

一般的にはデジタルスチルカメラやコンデジと呼ばれるモデルですが、

最上位機種ということで実機レビューと合わせて特徴や違いを御紹介しています。

目次

デジタルスチルカメラ『RX1R III』DSC-RX1RM3 が発売

ソニーからレンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種となる

『RX1R III』DSC-RX1RM3 が2025年8月8日(金)に発売となっています。

前機種の『RX1R II』DSC-RX1RM2 の発売日が2016年2月19日だったということで、

約9年ぶりの後継機ということで大きく進化を遂げています。

というか DSC-RX1RM3 は『Cyber-shot』の括りに入るかと思いますが、

『Cyber-shot』として最後に発売されたモデルが2019年8月30日に発売の

『DSC-RX100M7』だったので結構驚きの発表になっているかと思います。

とまぁ約9年ぶりの後継機ということで大きく進化をしているということで

『RX1R III』DSC-RX1RM3 の特徴を前機種との違いや

実機レビューと合わせて御紹介をさせて頂いています。

実機はソニーストア直営店の先行展示のものを見させて頂いたのですが

入れ替わり立ち代わり見に来られるお客様がおられたので(結構待ったりしました)、

想像以上に注目度が高いのだなと思いました。

DSC-RX1RM3 は2025年7月23日(水)の10時より先行予約販売が開始されましたが、

数時間後には『予想を大幅に上回るご注文をいただいており、

商品のお届けまでにお時間をいただく可能性があります。』との発表がありました。

ソニー公式:レンズ一体型フルサイズコンパクトカメラ 『RX1R III』 の供給に関するお知らせ

ソニー公式 『RX1R III』DSC-RX1RM3 商品情報

ZEISS ゾナーT* 35mm F2レンズ

RX1シリーズは「レンズが本体」とも言えるモデルとなっていて、

「ZEISS ゾナーT* 35mm F2」の単焦点レンズを搭載しています。

レンズ構成は高度非球面AAレンズ1枚と非球面レンズ2枚を含む

7群8枚となっていて球面収差・像面湾曲を軽減し画面の隅々まで

シャープな解像感と高コントラストを実現しています。

ZEISSの多層膜コーティング「T*(ティースター)コーティング」を施すことで、

ゴーストやフレアなどの不要な反射光を大幅に低減しレンズの性能を高めています。

フォーカス時に2つのフォーカスレンズ群を動かす

「フローティングフォーカス機構」を採用することで、

被写体との距離によって変化するレンズの諸収差を効果的に抑制しています。

フローティングフォーカス機構はレンズの軽量化にも貢献していますよ。

また、9枚羽円形絞りを採用することで常用域(F2-F11)で、

ほぼ円形になるように設計されていて美しいぼけ味や

点光源を美しく表現することが可能となっています。

通常モードとマクロモード

DSC-RX1RM3 はコンパクトボディでの近接撮影を実現するために

マクロ切り換えリングを搭載となっています。

通常モード

撮影距離:0.3m-∞(撮像面から)

最大撮影倍率:0.15倍

マクロモード

撮影距離:0.2m-0.35m(撮像面から)

最大撮影倍率:0.26倍

ちなみにマクロモードは一般的にいうマクロ撮影ではなく、

より近接で撮れるモードみたいなものとなっていますよ。

マクロモード時はモニターに「MACRO」という表示が出るので分かりやすいですね。

RX1シリーズは2012年11月16日に発売された初代の「DSC-RX1」から

搭載レンズは「ZEISS ゾナーT* 35mm F2レンズ」で変わっていないので

今の技術で作れば もっと良いレンズになるでしょと思いますよね。

そこはそれ、RX1シリーズはRX1シリーズというカメラ本体ではなく

「ZEISS ゾナーT* 35mm F2レンズ」が本体とも言えるモデルなので、

そこを変えるつもりは無いといったところでしょうか。

もともと評価の高いレンズとなっているのもあって

初代の「DSC-RX1」ではレンズの性能を出しきれていなく、

前機種の「DSC-RX1RM2」で及第点の本体性能といったところでしたが、

ようやくレンズの性能を最大限に引き出せる本体性能になったのもあるかと思います。

ちなみにソニーのレンズでフルサイズ・焦点距離35mmのモデルは

SEL35F14GM(FE 35mm F1.4 GM)

最大径φ76mm、全長96mm/質量:約524g

販売価格帯:190,000前後

SEL35F14Z(Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA)

最大径φ78.5mm、全長112mm/質量:約630g

販売価格帯:145,000円前後

SEL35F28Z(Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA)

最大径φ61.5mm、全長36.5mm/質量:約120g

販売価格帯:80,000円前後

SEL35F18F(FE 35mm F1.8)

最大径φ65.6mm、全長73mm/質量:約280g

販売価格帯:78,000円前後

となっていて「ZEISS ゾナーT* 35mm F2レンズ」と比べると

「SEL35F14GM」と「SEL35F14GM」は大きい&重すぎて

(レンズだけで「DSC-RX1RM3」本体より大きい&重いレベル)、

「SEL35F18F」は少し大きめ&重めでスペックも低めとなり、

「SEL35F28Z」はサイズ感は良い感じで同じ「ZEISS ゾナーT*」ですが

「DSC-RX1RM3」のレンズの方が上といった感じとなっているので、

焦点距離35mmという土俵の上なら唯一無二のレンズと言えるかと思います。

またレンズ一体型だからこそ出来る内容として、

レンズとセンサーの位置をミクロン単位の精度で調整を行っています。

(上下左右回転方向で調整しています)

当然、機械では出来ない芸当なので一台一台を手作業で調整しているとのことです。

有効約6100万画素イメージセンサーと最新の画像処理システム

『RX1R III』DSC-RX1RM3 は有効約6100万画素の

イメージセンサーを搭載していて(動画撮影時は最大約5080万画素)、

これはミラーレス一眼カメラ「ILCE-7RM5」や「ILCE-7CR」と

同等クラスのイメージセンサーとなっています。

集光性能が高いギャップレスオンチップレンズ構造や不要な反射を防ぐARコーティング、

光学ローパスフィルターレス仕様を採用したイメージセンサーとなっていて、

高解像度・高感度・低ノイズ性能・広いダイナミックレンジを実現しています。

画像処理エンジンは最新の『BIONZ XR』を採用となっていて、

前機種の DSC-RX1RM2 で搭載していた『BIONZ X』と比べて

最大約8倍の高速処理能力を実現していて、

画像処理の性能はもちろん機能の充実にも繋がっています。

また画像処理エンジンの高速処理と最新のAEアルゴリズムにより

露出制御と色再現性能の精度も向上しているので、

人の肌の再現性の向上や空や緑も より自然な色合いを実現しています。

静止画・動画時ともに常用ISO感度は100-32000となっていて

静止画時は拡張ISO50-102400を実現となっています。

この辺りは当然「ILCE-7RM5」や「ILCE-7CR」と同等となっていますね。

基本的に画素数が大きいほど感度は低くなるので

有効約6100万画素でこの数値は頑張っている方だと思いますよ。

ZEISSレンズはシャープな解像感と高コントラストの

カリカリな画像を撮影できるのも大きな特徴だと思いますが、

有効約6100万画素イメージセンサーと最新の画像処理システムにより、

ようやく本領が発揮できるようになったのではないでしょうか。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| イメージセンサー | 35mmフルサイズ Exmor R CMOSセンサー | |

| 有効画素数 (静止画時) |

約6100万画素 | 約4240万画素 |

| 常用ISO感度 | 100-32000 | 100-25600 |

| 拡張ISO感度 (静止画時) |

100-102400 | |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| イメージセンサー | |

| 35mmフルサイズ Exmor R CMOSセンサー | |

| 有効画素数(静止画時) | |

| 約6100万画素 | 約4240万画素 |

| 常用ISO感度 | |

| 100-32000 | 100-25600 |

| 拡張ISO感度(静止画時) | |

| 100-102400 | |

AIプロセッシングユニットを搭載したAFシステム

『RX1R III』DSC-RX1RM3 は「AIプロセッシングユニット」を搭載することで、

AFシステムが前機種とは比較にならないほど進化をしています。

まぁまぁまぁ 難しい話は抜きにして、

AIが被写体を認識することで非常に高いAF性能を実現しています。

像面位相差AFの測距点は693点となっていて

撮像エリアの約78%をカバーしています。

カバー率が少し低いと思う人も居られるかもしれませんが

有効約6100万画素ということを思い出してくださいね。

AF検出輝度範囲の低照度下限(AF-S時)は「EV-4.0」を実現していて、

暗い場所でも しっかりとAFを活用して頂けます。

(ちなみに前機種は399点で45%をカバー & EV-0からでした)

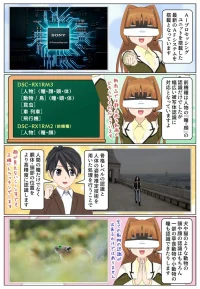

前機種のAFでは人物の顔と瞳を認識することが可能となっていましたが、

DSC-RX1RM3 では人物以外にも「動物・鳥・昆虫・車・列車・飛行機」の

被写体認識が可能となっています。

人物の被写体認識

『RX1R III』DSC-RX1RM3 では人物に対して骨格レベルの認識と

人体の姿勢推定技術を用いた処理を行うことで人物の姿勢を認識することが出来るで、

「この辺りに瞳がある」という前提で認識を行うため瞳の認識精度も高くなっています。

なので前機種と比べるとサングラスや帽子等を装着していても

瞳付近をしっかり追ってくれるような感じになっています。

動物・鳥・昆虫の被写体認識

動物の瞳・頭・体の認識をすることが可能となっていて

(『瞳』・『瞳/頭』・『瞳/頭/体』と部位設定が可能です)、

従来は犬や猫をメインとした認識するものとなっていましたが、

一部の草食動物や小動物なども認識するようになっています。

従来は被写体の動物が背中を向いたりすると

AFが迷ったりしていましたが その辺りも改善されていますね。

鳥についても頭や体の認識に対応となっていて、

従来と比べると認識できる鳥の種類も増えていたりします。

野鳥の撮影なんかで木々の間にいる鳥を撮ろうとすると

枝や葉っぱなどにAFが奪われたりすると思いますが、

そういった場合でも被写体認識を利用することで

今までと比べスムーズにピントを合わせやすくなるかと思います。

昆虫の認識にも対応となっていてトンボや蝶々をはじめ、

撮影したくなるような昆虫は結構幅広く認識してくれるかと思います。

昆虫に関しては瞳AFはないのですが体全体はもちろん、

先頭部や頭部付近を狙うことができるので

結果として瞳付近を撮影することも可能だと思います。

車・列車・飛行機の被写体認識

車、列車、飛行機の認識が可能となっています。

それぞれ先頭部付近や全体を認識して追ってくれますよ。

ちなみに車と列車は一括りの設定になっているのと

飛行機はヘリコプターも認識してくれるそうです。

こちらに関しても街中などで他の物体や障害物に

囲まれているようなシーンでも認識設定をしておけば、

被写体を優先して追ってくれるので一手間減ったり

ストレスのない撮影が可能になるかと思います。

突発的なシーンでも初動が早くなるので、

一歩先のシャッターチャンスをモノにできるかと思います。

被写体認識のオートに対応

『α1 II』 ILCE-1M2 と同様に「AUTO(オート)」設定に対応となっています。

従来では「人」「動物」「鳥」「虫」「車/電車」「飛行機」に分かれていますが、

「AUTO(オート)」で認識する対象を選択することで切り替えることなく

被写体を認識することが可能となっています。

例えば「AUTO(オート)」に「鳥」「虫」を設定することで、

不意に遭遇した時にでも瞬時に対応が可能となります。

ただし内部処理的にはワンアクション追加されるので、

単体で設定する方が精度は高くなりますよ。

被写体認識の優位点

AFの被写体認識で被写体の設定をしておくことで、

即座にAFを合わすことが出来たり他の被写体と交差した時などに

フォーカスが奪われにくいといった利点もありますので、

フォーカス周りはカメラに任せて構図などに集中が出来るかと思います。

リアルタイムトラッキング

狙いたい被写体を指定し後はカメラまかせで自動追随してくれる

「リアルタイムトラッキング」に対応となっています。

モニターで被写体をタッチしてのフォーカスや自動追随してくれる

「タッチトラッキング」にも対応となっています。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 像面位相差 AF測距点 |

693点 約78%をカバー |

399点 約45%をカバー |

| AF検出輝度範囲 | EV-4~20 | EV-0~20 |

| 被写体認識 | 人物・動物・鳥 昆虫・車/列車・飛行機 |

人物(顔・瞳) |

| 追尾AF | リアルタイムトラッキング タッチトラッキング |

ロックオンAF |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 像面位相差AF測距点 | |

| 693点 約78%をカバー |

399点 約45%をカバー |

| AF検出輝度範囲 | |

| EV-4~20 | EV-0~20 |

| 被写体認識 | |

| 人物・動物・鳥・昆虫 車/列車・飛行機 |

人物(顔・瞳) |

| 追尾AF | |

| リアルタイムトラッキング タッチトラッキング |

ロックオンAF |

充実した静止画撮影機能

約9年前となる前機種の DSC-RX1RM2 と比べると

静止画撮影機能も かなり進化をしていますよね。

DSC-RX1RM3 は最近のモデルの基本的な性能を搭載しているということで、

とりあえず簡単な比較表を見ていきたいと思います。

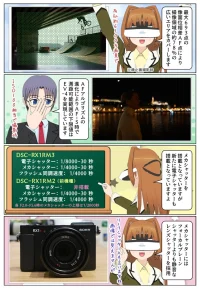

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| メカシャッター | 1/4000-30秒 ※F2.0-F5.6時の上限は1/2000秒 |

|

| 電子シャッター | 1/8000-30秒 | 非搭載 |

| フラッシュ同調速度 | 1/4000秒 | |

| 連続撮影速度 | 最高5コマ/秒 | |

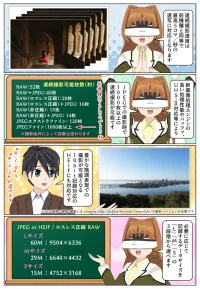

| 連続撮影可能枚数(約) | RAW:52枚 RAW+JPEG:40枚 RAW(ロスレス):20枚 RAW(ロスレス)+JPEG:16枚 RAW(非圧縮):15枚 RAW(非圧縮)+JPEG:14枚 JPEG(X.FINE):120枚 JPEG(FINE):1000枚以上 |

他不明 JPEG(FINE):35枚 |

| 静止画記録サイズ (参考 3:2時) |

60M:9504×6336 29M:6640×4432 15M:4572×3168 |

42M:7952×5304 18M:5168×3448 11M:3984×2656 |

| 記録ファイル (静止画) |

JPEG HEIF(4:2:0) HEIF(4:2:2) RAW(圧縮) RAW(ロスレス圧縮) RAW(非圧縮) |

JPEG RAW(圧縮) RAW(非圧縮) |

| 撮影機能 | ステップクロップ撮影 | — |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| メカシャッター | |

| 1/4000-30秒 ※F2.0-F5.6時の上限は1/2000秒 |

|

| 電子シャッター | |

| 1/8000-30秒 | 非搭載 |

| フラッシュ同調速度 | |

| 1/4000秒(メカシャッター) | |

| 連続撮影速度 | |

| 最高5コマ/秒 | |

| 連続撮影可能枚数(約) | |

| RAW:52枚 RAW+JPEG:40枚 RAW(ロスレス):20枚 RAW(ロスレス)+JPEG:16枚 RAW(非圧縮):15枚 RAW(非圧縮)+JPEG:14枚 JPEG(X.FINE):120枚 JPEG(FINE):1000枚以上 |

他不明 JPEG(FINE):35枚 |

| 静止画記録サイズ(参考 3:2時) | |

| 60M:9504×6336 29M:6640×4432 15M:4572×3168 |

42M:7952×5304 18M:5168×3448 11M:3984×2656 |

| 記録ファイル(静止画) | |

| JPEG HEIF(4:2:0) HEIF(4:2:2) RAW(圧縮) RAW(ロスレス圧縮) RAW(非圧縮) |

JPEG RAW(圧縮) RAW(非圧縮) |

| 撮影機能 | |

| ステップクロップ撮影 | — |

DSC-RX1RM3 は新たに電子シャッターを搭載しているので、

シャッター速度を稼ぎたい時に利用して頂くことが可能です。

あとは記録ファイルに「HEIF」や「ロスレス圧縮RAW」の選択が可能なのと、

本体の処理速度やバッファの向上とSDカード UHS-II の対応などにより

連続撮影可能枚数が段違いになっていますね。

画像の仕上がりを設定できる機能として

前機種では「クリエィティブスタイル」を搭載していましたが、

DSC-RX1RM3 では最新の「クリエィティブルック」を搭載しています。

(細かく言えば違いがありますがザックリと言えば同じようなものです)

後は前機種と同様に電子式の手ブレ補正を搭載していますが、

動画用のものとなっているので静止画では手ブレ補正は無しとなります。

3つの画角を瞬時に切り替えるステップクロップ撮影

DSC-RX1RM3 は新たに「ステップクロップ撮影」という機能が追加されていて

・35mm(約6100万画素)

・50mm相当(約2900万画素)

・70mm相当(約1500万画素)

といった3つの画角を手軽に切り替えることが可能となっています。

被写体を大きく写したいという時に便利な機能となっていて、

後からトリミングするのではなく手軽に撮って出しが出来るのが良いですよね。

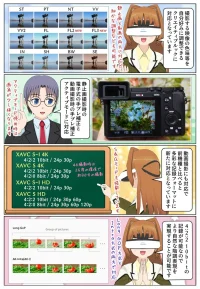

『RX1R III』は動画撮影機能も充実

DSC-RX1RM3 は動画撮影機能も当然進化しているということで、

こちらも まずは簡単な比較表を見ていきたいと思います。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 記録フォーマット | XAVC S-I 4K XAVC S 4K XAVC S-I HD XAVC S HD |

XAVC S HD AVCHD MP4 |

| フレームレート (最大) |

4K30p FHD120p |

FHD60p HD120p |

| Proxy記録 | ○ | × |

| 手ブレ補正 | アクティブモード | 電子式 |

| その他 | Log・LUT・PPLUT S&Q撮影 S-Cinetone クリエイティブルック |

ピクチャーエフェクト |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 記録フォーマット | |

| XAVC S-I 4K XAVC S 4K XAVC S-I HD XAVC S HD |

XAVC S HD AVCHD MP4 |

| フレームレート(最大) | |

| 4K30p FHD120p |

FHD60p HD120p |

| Proxy記録 | |

| ○ | × |

| 手ブレ補正 | |

| アクティブモード | 電子式 |

| その他 | |

| Log・LUT・PPLUT S&Q撮影 S-Cinetone クリエイティブルック |

ピクチャーエフェクト |

DSC-RX1RM3 は「4K30p」や「FHD120p」の動画記録が可能となっていて、

「4:2:2 10bit」や「All-Intra」などの記録フォーマットにも対応しています。

前機種は4K動画は非対応で「FHD60p」「HD120p」に対応となっているのと、

記録フォーマットが「XAVC S」の他に「AVCHD」と「MP4」があった時代ですね。

前機種でも動画撮影時は電子式の手ブレ補正が使用できましたが、

DSC-RX1RM3 は更に発展した「手ブレ補正アクティブモード」を搭載しています。

あとは動画撮影時も認識性能の強化で大幅に進化した

「被写体認識」や「リアルタイムトラッキング」が使用できるので、

構図に集中して撮影することが出来るかと思います。

DSC-RX1RM3 は Log撮影に対応し「LUT」の活用が出来るようになっているのと、

グレーディングが不要な撮影方法も用意されています。

- Log撮影:S-Log3での撮影

- クリエィティブルック:12種類から選んで微調整も可能

- S-Cinetone:映画のような印象のルック

- PPLUT:ユーザーLUTをピクチャーファイルとして使用可能

この辺りは αシリーズや Cinema Lineカメラでは説明していますが、

今回は省略させて頂きます。

静止画撮影機能のところで御紹介した「ステップクロップ撮影」は

動画撮影時は使用することが出来ません。

その代わり「4K時 約1.5倍」「HD時 約2倍」の「超解像ズーム」が使用可能です。

(逆に超解像ズームは静止画撮影時は使用できません)

『RX1R III』DSC-RX1RM3 でも高い動画性能を搭載していますが、

本格的な動画撮影をするといったモデルでは無いと思いますので、

スナップ動画を撮影するには十分すぎる性能ですよね。

ちなみに4K動画撮影時は約30分の制限があるようです。

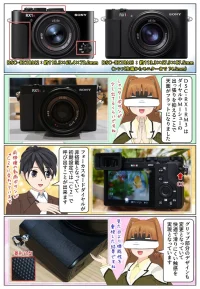

前機種との本体デザインの違い

有効約6100万画素のイメージセンサーを搭載しているということで、

同等のセンサーを搭載している「ILCE-7RM5」や「ILCE-7CR」と比べると

非常にコンパクトなボディになっているかと思います。

前機種と比べても大きくスペックUP & バッテリーも大容量化していますが、

本体サイズは ほぼ同等でちょっと軽くなっていたりしますね。

後は外観の塗装に新開発のアイアンブラック塗装を採用となっています。

外観といえば前機種ではレンズ部分の付け根付近に

シナバーリング(朱色っぽいリング)が存在感を出していましたが

「DSC-RX1RM3」では ほとんど目立たなくなっています。

| モデル | 外形寸法・質量 |

| ILCE-7RM5 | 約131.3×96.9×82.4mm 約131.3×96.9×72.3mm (グリップからモニターまで) 約723g(本体のみ・撮影時) |

| ILCE-7CR | 約124.0×71.1×63.4mm 約124.0×71.1×58.6mm (グリップからモニターまで) 約515g(本体のみ・撮影時) |

| DSC-RX1RM3 | 約113.3×67.9×87.5mm 約113.3×67.9×74.5mm (レンズ先端からモニターまで) 約498g(撮影時) |

| DSC-RX1RM2 | 約113.3×65.4×72.0mm 約507g(撮影時) |

「ILCE-7RM5」や「ILCE-7CR」は上記にレンズが付け加えられるので、

更に差が大きくなるかと思います。

「DSC-RX1RM3」と前機種の「DSC-RX1RM2」のデザインの違いを挙げれば、

天面部分のダイヤルや MIシューの出っ張りが無くなってフラットになっています。

あとダイヤルの文字やアイコンがスッキリとしたデザインに変わっていますね。

尚、シャッターボタンは前機種から引き続き「ケーブルレリーズ」に対応しています。

(Bluetoothワイヤレスリモコンに対応となりましたが、しっかりと残してくれていますね)

前機種の本体前面にあった「フォーカスモードダイヤル」が無くなって、

前機種の「MOVIEボタン」が「C2ボタン」に変更となっていて、

初期設定では「C2ボタン」にフォーカスモード切り替えがアサインされています。

「MOVIEボタン」が無くなっていますが動画撮影モード時は

シャッターボタンで録画が開始できるようになっています。

背面では「再生ボタン」と「MENUボタン」の位置が入れ替えとなり、

前機種の「AELボタン」が「AF-ONボタン」に変更となっています。

またグリップ部分は高さ方向に範囲が増えているのと、

前機種では「皮っぽい柄」になっていましたが

「菱形凸型」の小さなポツポツが並んでいる柄に変更となっています。

前機種の方がデザイン的にはシブイのですが、

「DSC-RX1RM3」のグリップ部分の方が より一層滑りにくくなっています。

サムグリップ(別売)を使用して片手持ちをする人も多いようなので、

見た目より機能性を重視したデザインにしているのだと思います。

固定式となったビューファインダー

前機種のファインダーはポップアップ式で出し入れが出来ましたが、

「DSC-RX1RM3」のファインダーは固定となっているのが大きな違いです。

特にファインダーを使わない人はポップアップ式でも良かったと思いますが、

ポップアップ式にすると機構が増えるので その分大きく重くなってしまうので、

「DSC-RX1RM3」では小型軽量化のためにも固定となったようですね。

(ポップアップ式は扱いが悪かったりすると壊れる可能性もありますし)

あとアイピースカップは前機種のものとは形状が異なりますが付属しています。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| ファインダー | 固定 | ポップアップ |

| 型式・総ドット数 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) 2,359,296ドット |

|

| 倍率 (50mmレンズ換算) |

約0.70倍 | 約0.74倍 |

| アイポイント | 最終光学面から約22mm 接眼枠から約17.9mm |

最終光学面から約19mm 接眼枠から約18.4mm |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| ファインダー | |

| 固定 | ポップアップ |

| 型式・総ドット数 | |

| 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) 2,359,296ドット |

|

| 倍率(50mmレンズ換算) | |

| 約0.70倍 | 約0.74倍 |

| アイポイント | |

| 最終光学面から約22mm 接眼枠から約17.9mm |

最終光学面から約19mm 接眼枠から約18.4mm |

固定式となった液晶モニター

前機種では上方向に約109度、下方向には約41度まで

角度調節ができる可動式の液晶モニターを搭載していましたが、

「DSC-RX1RM3」では液晶モニターは固定となっています。

こちらに関しても可動式にすると大きく重くなるということでしょうが、

結構思い切ったなといったところでしょうか。

ファインダーの方は大きさや重さ以外にも一長一短があるものの、

こちらは大きさと重さを抜きにしたら完全にマイナスですよね。

とはいうものの 数mm、数gでもゆずれない部分があるかと思いますので、

そこは断腸の思いで固定にしたのかもしれませんね。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 角度調整 | 固定 | 上方向に約109度 下方向に約41度 |

| 大きさ | 3.0型 | |

| ドット数 | 約236万ドット | 約123万ドット |

| タッチパネル | 搭載 | |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 角度調整 | |

| 固定 | 上方向に約109度 下方向に約41度 |

| 大きさ | |

| 3.0型 | |

| ドット数 | |

| 約236万ドット | 約123万ドット |

| タッチパネル | |

| 搭載 | |

「DSC-RX1RM3」はタッチパネルに対応となっているので、

前機種のようにメニュー画面をポチポチしなくても良かったりするので

操作感が非常に良くなっています。

フォーカスに関しても前機種で細かく設定しようとしたら

フォーカスエリアを変更して移動させたりする必要がありましたが、

タッチフォーカスで撮りたいところをワンタッチで終わったりしますよ。

あと「DSC-RX1RM3」は縦位置を検知すると撮影画面の表示を

自動で縦表示に変更してくれるので見やすかったりしますね。

(メニュー画面は縦表示にはなりません)

バッテリーや接続端子などの違い

「DSC-RX1RM3」は画像処理エンジンの処理能力の向上や AIなどにより、

消費電力が増えていることもあって大容量バッテリーに変更になっています。

おかげで前機種と比べて画素数も上がっているにも関わらず

バッテリー持続時間が長くなっています。

バッテリー自体のサイズが結構大きくなっているのに

本体の大きさは前機種と ほぼ同等で質量は少し軽いくらいということで、

すごく頑張って設計しているのだなと思ったりします。

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 対応バッテリー | NP-FW50 (7.2V/7.3Wh) |

NP-BX1 (3.6V/4.5Wh) |

| バッテリー持続時間 (液晶モニタ使用時) |

約300枚 | 約220枚 |

| バッテリー持続時間 (ファインダー使用時) |

約270枚 | 約200枚 |

| 実動画撮影時間 | 約50分 | 約30分 |

| 本体充電時間 | 約135分 | 約150分 |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 対応バッテリー | |

| NP-FW50 (7.2V/7.3Wh) |

NP-BX1 (3.6V/4.5Wh) |

| バッテリー持続時間(液晶モニタ使用時) | |

| 約300枚 | 約220枚 |

| バッテリー持続時間(ファインダー使用時) | |

| 約270枚 | 約200枚 |

| 実動画撮影時間 | |

| 約50分 | 約30分 |

| 本体充電時間 | |

| 約135分 | 約150分 |

「DSC-RX1RM3」での本体充電時は出力18W(9V/2A)以上の

USB PD対応の機器および、3A以上対応のUSB Type-Cケーブルを使用して下さい。

(それ以下だと充電時間が遅くなります)

| モデル | DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 接続端子 | USB Type-C端子 HDMIマイクロ端子 マイク端子 |

マルチ/マイクロUSB端子 HDMIマイクロ端子 マイク端子 |

| MIシュー | デジタルオーディオ インターフェース対応 |

搭載 |

| Wi-Fi | 2.4GHz帯/5GHz帯 | 2.4GHz帯 |

| Bluetooth | Ver. 4.2 | 非搭載 |

| DSC-RX1RM3 | DSC-RX1RM2 |

| 接続端子 | |

| USB Type-C端子 HDMIマイクロ端子 マイク端子 |

マルチ/マイクロUSB端子 HDMIマイクロ端子 マイク端子 |

| MIシュー | |

| デジタルオーディオ インターフェース対応 |

搭載 |

| Wi-Fi | |

| 2.4GHz帯/5GHz帯 | 2.4GHz帯 |

| Bluetooth | |

| Ver. 4.2 | 非搭載 |

マルチ/マイクロUSB端子が USB Type-C端子(USB PD対応)に変更となっています。

マルチ端子が使えなくなっていますが Bluetooth搭載となっているので、

対応の Bluetoothリモコンなどでの操作が可能となっています。

前機種の端子部は端子間の幅が少し狭くなっていたこともあって、

マイクを接続時にジャック部分が大きめだと干渉して装着しにくかったのですが、

「DSC-RX1RM3」では配置の変更と最適化により接続しやすくなっています。

(地味に HDMIマイクロ端子の向きも反対になっていたりしますね)

マイクといえば前機種の MIシューはデジタルオーディオインターフェースに

対応していなかったのですが「DSC-RX1RM3」では対応となっていますよ。

『RX1R III』DSC-RX1RM3 のザックリまとめ

『RX1R III』DSC-RX1RM3 を御紹介してきましたが、

フルサイズで焦点距離35mmの構成としては超小型&軽量となっていて

スナップ撮影用のカメラで考えれば最強クラスではないでしょうか。

旅行などでスマートフォンでの撮影では物足りなかったり、

レンズ交換式は大きい&重いので面倒といった場合にもオススメですよね。

ただしスゴク良いのは分かるけど高いよねとか思うかもしれませんが

性能的には結構近いモデルとなる(有効6100万画素/BIONZ XR/AF性能)、

「ILCE-7RM5」が50万円クラス、「ILCE-7CR」が40万円クラスとなっていて、

一定のレベルを超えると小型化をすると高くなるといった傾向や

10万円を越えるレンズが付いていると考えると(SEL35F28Zを参考)、

販売価格帯が約59万円というのは ものすごく妥当なのではないでしょうか。

あと自動車でいえば一般的なデジカメやコンデジは軽自動車や乗用車で、

ミラーレス一眼カメラが高級車(或いはF1とか?)みたいなもので、

DSC-RX1RM3 はスポーツカーといった感じになるでしょうか。

なので「DSC-RX1RM3」も少し人を選ぶというところがあるかと思いますが、

欲しい人は欲しいといった感じですね。

個人的に唯一惜しいと感じたのはモニターが固定なところですね。

ただし普段のスナップ撮影のシーンを思い浮かべてみて

チルトを使うかといえば そんなに使うことがなさそうなので、

有れば良かったなというくらいにしておきます。(あまい)

でも実際に使用率なども考慮して判断されていると思いますよ。

あとは少し話がズレます?がソニーの公式サイトで「DSC-RX1RM3」は

デジタルスチルカメラ「Cyber-shot」のサイトに載っているのですが、

プレスリリースや商品情報ページには「Cyber-shot」という表記が

一切使われていなくて本体にも表記されていないのですよね。

最初に話していましたが「DSC-RX1RM3」より前に

「Cyber-shot」として発売されたのが約6年前ということで

「Cyber-shot」ブランドをどうしたいのかなと思ったり。

ということですが ソニーのデジタルスチルカメラの最上位機種となる

『RX1R III』DSC-RX1RM3 を宜しくお願い致します。

デジタルスチルカメラ『RX1R III』

デジタルスチルカメラ『RX1R III』

DSC-RX1RM3 2025年8月8日 発売

ソニーストア販売価格:658,900円(税込)

10%OFFクーポン適応時:593,010円(税込)

長期保証<3年ベーシック>無償

お手持ちのクーポンやお支払い方法で更にお得

レンズ一体型だからこそ成し遂げられた高画質

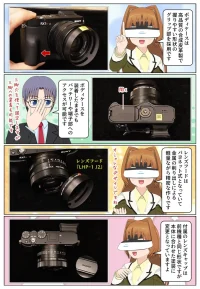

『RX1R III』用ボディケース

『RX1R III』用ボディケース

LCS-RXL 2025年8月8日 発売

ソニーストア販売価格:19,800円(税込)

10%OFFクーポン適応時:17,820円(税込)

お手持ちのクーポンやお支払い方法で更にお得

滑りにくく持ちやすい、使いやすさのために洗練された質感

『RX1R III』用レンズフード

『RX1R III』用レンズフード

LHP-1 J2 2025年8月8日 発売

ソニーストア販売価格:20,900円(税込)

10%OFFクーポン適応時:18,810円(税込)

お手持ちのクーポンやお支払い方法で更にお得

金属の削り出しによる軽量ながら精密な作り

『RX1R III』用サムグリップ

『RX1R III』用サムグリップ

TG-2 2025年8月8日 発売

ソニーストア販売価格:36,300円(税込)

10%OFFクーポン適応時:32,670円(税込)

お手持ちのクーポンやお支払い方法で更にお得

MIシューに取り付けて安定したホールド性と操作性を提供

『RX1R III』DSC-RX1RM3 の発売を記念して本体と

リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 を同時購入で

5,000円のキャッシュバックとなるキャンペーンが

2025年10月28日(火)の10時まで開催となっています。

ソニーストアで DSC-RX1RM3 を お得に購入

はじめに

下記の特典等を利用するのにはMy Sony ID が必要になります。

My Sony ID はソニーの無料会員プログラム『My Sony』に

入会をすることで取得が可能となっています。

My Sony ID はソニー公式の各種キャンペーンへの応募や

ソニー製品全般でのカスタマー登録等にも利用しますので、

お持ちで無い方は、この機会にぜひ登録をオススメいたします。

※ソニーのユーザー登録のようなもので会費は必要ありません。

ソニー公式:My Sony について

10%割引して購入する方法

ソニーの無料会員プログラム『My Sony』に新規登録すると

Welcomeクーポンとして『10%OFFクーポン』が発行されますので

クーポンを利用することで対象商品を10%安く購入が可能です。

既会員の方は定期クーポンにて『10%OFFクーポン』が貰えます。

※新規の方はリンク先のページ下部の Welcomeクーポンをご参照下さい。

ソニー公式:ソニーストアのクーポンについて

ソニーストアで購入すると・・・

| DSC-RX1RM3 | 599,000円 |

| 10%OFFクーポン | -59,900円 |

| 合計金額 (税別) | 539,100円 |

| 消費税 (10%) | 53,910円 |

| 商品代金 (税込) | 593,010円 |

| 送料 | +550円 |

ボーナスクーポン等をお持ちの方は

更に割引しての購入が可能です!

本体とアクセサリーを同時に購入する場合は、

本体とアクセサリーを別々に購入することで、

どちらにもラッキー抽選会のクーポンが使えるようになったりします。

その他にも お支払方法次第で

など、更にお得になりますよ。

ソニーストアでの累計購入金額が25万円以上のお客様は

送料が無料になるクーポンが御利用可能となります。

※累計金額達成以降の定期クーポン発行時より。

上記価格で長期保証<3年ベーシック>が無料

ソニーストアで購入時は通常1年間のメーカー保証期間を

3年まで延長する「長期保証<3年ベーシック>」を無償でご提供。

販売店の独自保証ではなく、ソニー正規の保証なので安心です。

更に、追加で長期保証<5年ベーシック>や、破損、水ぬれ、火災など、

偶然な事故の際にも無料で修理が受けられる長期保証<ワイド>の選択も可能です。

ソニー公式:ソニーストアの長期保証

ソニーストアでの累計購入金額が5万円以上のお客様は

長期保証<5年ベーシック>、或いは長期保証<3年ワイド>が

無料になるクーポンが御利用可能となります。

※累計金額達成以降の定期クーポン発行時より。

ソニーストア長期保証の期間中は引き取り修理時に

3,300円の輸送料が無料となります。

※ソニーストア以外のお店で購入時は保証期間中でも輸送料が必要です。

※対象店舗等への持ち込み修理時は輸送料は必要ありません。

不要になるカメラを下取りに

不要になるカメラを下取りにして新製品の足しにしてみては如何でしょうか。

ソニー公式:ソニーストアの下取サービスについて

24回払いまでの分割手数料が『0%』

対象商品を分割クレジットでご注文いただいた場合、

指定の分割回数での分割払手数料を0%でご購入いただけます。

2025年10月15日(水)の10時までは60回払いまで分割手数料が『0%』

ソニー公式:ソニーストアの分割払手数料「0%」

ソニーストア直営店(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡天神)で

購入時は店舗番号『2026001』をお伝えいただければ

当店からの紹介としてカウントされますので御協力頂ければ幸いです。

また近隣にお住まいの方は当店店頭にてお得な情報等がお伝え出来ます。

デジタルスチルカメラ“Cyber-shot”につきましては

ソニー公式ページにて御確認をお願い致します。

ソニーのデジタルスチルカメラ“Cyber-shot”公式ページ

ソニーは、レンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種として、フルサイズイメージセンサー搭載の『RX1R III』を発売します。